BIG STAR: EL BRILLO FUGAZ QUE ILUMINÓ DÉCADAS DE POP ALTERNATIVO

Introducción: Big Star, la leyenda secreta del rock de Memphis

Pocos fenómenos ilustran mejor la distancia que a veces separa la influencia artística del éxito comercial que la historia de Big Star, el cuarteto salido de Memphis (Tennessee) que, entre 1971 y 1974, redefinió la noción de power pop al dotarla de la textura emocional del soul sureño y la ambición melódica británica. Con sólo tres discos —#1 Record (1972), Radio City (1974) y el poliédrico Third / Sister Lovers (registrado en 1974‑75 pero publicado oficialmente en 1978)— su estela se extendió mucho más allá de lo que dictaron las cifras de venta.

Mientras sus vinilos languidecían en las estanterías y su nombre apenas se escuchaba fuera de los círculos más especializados, su influencia se filtró silenciosa pero profundamente en sucesivas generaciones de músicos: desde R.E.M. o The Replacements hasta Teenage Fanclub, Elliott Smith, Wilco o Nada Surf. Grupos tan dispares como The Bangles (que llevaron “September Gurls” a las listas en 1986) o This Mortal Coil (que reinterpretó el lamento “Kanga Roo”) contribuyeron a mantener vivo un culto que, con los años, se convirtió en leyenda. Si el culto es una fe sostenida por minorías apasionadas, Big Star fue —y sigue siendo— su mejor denominación.

Hoy, los tres álbumes de la banda figuran en listados de publicaciones como Rolling Stone, Pitchfork o Mojo, y documentales como Big Star: Nothing Can Hurt Me (2012) han terminado de instalar su nombre en el imaginario popular. Sin embargo, su verdadera trascendencia sigue residiendo en el eco individual que cada canción despierta en quienes descubren aquella combinación única de melancolía sureña, armonías celestes y guitarras chispeantes.

Contexto: Memphis y el crisol musical de finales de los sesenta

Para entender la gestación de Big Star hay que retroceder a la Memphis de 1969‑1971. La ciudad vivía todavía bajo la sombra del asesinato de Martin Luther King Jr. (1968) y transitaba una etapa de mutaciones sociales que también se reflejaban en la música. El prestigio atemporal del soul de Stax y Hi Records convivía con el recuerdo fresco del rockabilly de Sun Studio y con una nueva hornada de jóvenes blancos —marcados por la invasión británica de The Beatles, The Byrds o The Kinks— que buscaban su lugar propio.

En ese caldo de cultivo surgió Ardent Studios, el laboratorio high‑tech de 16 pistas fundado por el autodidacta John Fry. A diferencia de los templos del soul, Ardent abrió la puerta a una comunidad heterogénea de productores veinteañeros, aprendices de ingeniero y músicos dispuestos a experimentar sin el corsé de los grandes sellos. Allí convergían miembros de bandas locales como Icewater o Rock City, estudiantes de la Universidad de Memphis y trabajadores de Stax que, terminada la jornada, seguían grabando hasta la madrugada.

El ambiente era tan fértil que Ardent se convirtió en punto de cruce entre la tradición soul y la sensibilidad pop. La sala A —equipada con una mesa Spectra Sonics y enormes monitores Altec— permitía grabar con una claridad insólita para la época. Así, guitarras Rickenbacker cristalinas y armonías vocales al estilo Merseybeat podían convivir con secciones de cuerda y la pesadez rítmica heredada del gospel sureño. Este ecosistema sonoro, único en el sur de Estados Unidos, moldeó la personalidad de Big Star antes de que el grupo siquiera tuviera nombre.

Formación y primeros pasos

La semilla de Big Star germinó cuando Chris Bell —guitarrista meticuloso, hijo de un próspero empresario local— decidió transformar Icewater en un proyecto más enfocado a la composición original. Sus demos llamaron la atención de Alex Chilton, célebre desde los 16 años por haber cantado el éxito “The Letter” (1967) con The Box Tops. Tras una temporada viviendo en Nueva York y Europa, Chilton regresó a Memphis en 1971 con el deseo de sumarse a una banda que le permitiera evolucionar más allá del blue‑eyed soul.

La conexión fue inmediata. Bell aportaba su obsesión por el detalle, influenciada por la producción de George Martin y el jangle de The Byrds; Chilton, en cambio, traía una vena rebelde y una frescura compositiva que equilibraba la ecuación. A ellos se unieron Andy Hummel (bajo) —compañero de instituto de Bell, responsable de cimentar las progresiones armónicas— y Jody Stephens (batería), cuyo pulso ligero y acentos jazzy dotaban a las canciones de una dinámica poco habitual en el rock sureño.

El nombre surgió casi como una broma interna: el rótulo luminoso de la cadena de supermercados Big Star brillaba frente a Ardent, en la esquina de Poplar Avenue con Highland. La idea de apropiarse de un reclamo comercial para bautizar una aventura artística todavía anónima les sedujo inmediatamente. Con él llegó también el icónico logotipo diseñado por Fry: un trazo infantil de neón amarillo que sintetizaba tanto la inocencia como la ambición del proyecto.

Entre el otoño de 1971 y la primavera de 1972, el cuarteto dedicó incontables noches a pulir un repertorio que alternaba la exuberancia melódica (“Thirteen”, “When My Baby’s Beside Me”) con la introspección acústica (“Watch the Sunrise”) y las ráfagas eléctricas (“Don’t Lie to Me”). El 25 de marzo de 1972 ofrecieron su primer concierto oficial en Lafayette’s Music Room, donde tocaron casi íntegro el material que acabaría conformando #1 Record. Aquella noche, apenas un centenar de curiosos intuyeron —sin saberlo— el inicio de una de las historias más fascinantes del pop estadounidense.

La grabación del álbum, supervisada por Bell y Fry, se benefició de las 16 pistas para superponer paredes de guitarras acústicas y eléctricas, líneas de bajo melódicas y coros de inspiración Beatle. Sin embargo, la distribución del disco a través del acuerdo Stax / Columbia se reveló catastrófica: los pedidos llegaban tarde a las tiendas y la promoción fue nula. El fracaso comercial minó la cohesión interna y, tras meses de tensiones, Bell abandonó la banda a finales de 1972.

Pese a las turbulencias, aquel primer capítulo dejó sembradas las bases de un legado que, a la postre, eclipsaría la lógica del mercado y convertiría a Big Star en sinónimo de pureza pop, romanticismo eléctrico y eternidad subterránea.

“#1 Record” (1972): la presentación perfecta… que casi nadie escuchó

Durante las madrugadas de mayo de 1971 a febrero de 1972, Big Star alquilaba —o, mejor dicho, “tomaba prestado” con la venia de John Fry— el Estudio A de Ardent para experimentar sin límite tras haber hecho allí sus cursos de grabación. Las sesiones eran una escuela nocturna: guitarras Rickenbacker colgadas de las paredes, motocicletas de Chris Bell aparcadas entre los amplis y cinta de 16 pistas girando hasta el amanecer. Esa atmósfera permitió que Bell conjugara su obsesión por la meticulosidad “Beatle” con la inmediatez cruda que traía Alex Chilton de los Box Tops, mientras el propio Fry pulía cada mezcla con oído de audiófilo.

El resultado apareció el 24 de abril de 1972 con un título mitad broma interna, mitad declaración de intenciones: #1 Record. Doce cortes que respiran Anglophilia (“Feel”, “In the Street”) y ternura sureña (“Thirteen”, “Watch the Sunrise”). La producción —firmada por Bell y Fry— equilibra arpegios acústicos y capas eléctricas, dobla voces en cuartas “a lo Byrds” e introduce sutilezas como el Mellotron de Terry Manning o el pedal steel que se asoma en “My Life Is Right”. Incluso el arte de portada refuerza la idea de “marca neon”: la diseñadora Carole Manning encargó al artista local Ron Pekar un letrero luminoso con forma de estrella que fotografió sobre fondo negro; una imagen tan simple y magnética que se convirtió en logo no oficial de la banda.

La crítica se rindió de inmediato —Billboard llegó a sentenciar que “cada corte podría ser sencillo” y Record World lo situó entre los mejores álbumes del año—, pero el disco apenas rozó las 10.000 copias. El motivo fue un desastre logístico: Stax, encargada de distribuir el catálogo de Ardent, acababa de romper con Atlantic y su nuevo acuerdo con Columbia provocó que los pocos ejemplares de #1 Record desaparecieran literalmente de las estanterías; las emisoras pasaban “When My Baby’s Beside Me”, pero los oyentes no encontraban el LP en las tiendas.

Este fiasco comercial minó la moral de Chris Bell, que veía cómo su minucioso trabajo quedaba invisible. A finales de 1972, acosado por la depresión, un fuerte trasfondo religioso que chocaba con la vida nocturna del grupo y un creciente abuso de drogas, Bell abandonó Big Star. Su salida no solo convirtió a Chilton en líder único; también anticipó el viraje sonoro —más áspero, menos “británico”— de los siguientes discos. Sin embargo, la leyenda de #1 Record siguió creciendo: la reedición doble que EMI publicó en el Reino Unido a finales de los 70 lo puso en manos de futuras bandas de jangle-pop y power-pop, y hoy figura en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia de Rolling Stone y en ediciones deluxe de vinilo de 180 g, como la restaurada por Craft Recordings en 2024.

En retrospectiva, #1 Record funciona como la cuadratura del círculo: un debut técnicamente impecable, emocionalmente frágil y comercialmente maldito que, medio siglo después, continúa irradiando luz propia —igual que la estrella de neón de su portada— sobre generaciones que descubren en él la plantilla secreta del power pop.

“Radio City” (1974): el brillo y la amargura

Tras la abrupta salida de Chris Bell, Big Star se replegó en los Ardent Studios de Memphis durante el otoño de 1973. Allí, con el ingeniero-productor John Fry detrás de la consola y una máquina de 16 pistas al límite de saturación, Alex Chilton, Andy Hummel y Jody Stephens registraron un material mucho más descarnado que el de su debut. Fry incluso adelantó dinero para que Stephens estrenase una batería Ludwig reluciente, cuyo sonido generoso de toms y platos acabaría impregnando todo el álbum, editado el 20 de febrero de 1974 bajo el título Radio City.

En ausencia del perfeccionista Bell, la autoría se redistribuyó de forma casi colegiada. Chilton firmó la mayoría de las canciones, pero Hummel coescribió piezas fundamentales como “Life Is White” y “Back of a Car”, además de aportar por su cuenta la nostálgica “Way Out West”, interpretada por Stephens. Varias ideas que Bell había bosquejado —entre ellas la progresión de “O My Soul”— sobrevivieron sin acreditación oficial, lo que otorga al disco un curioso puente con #1 Record. El cénit power-pop llega con “September Gurls”: un riff en sexta mayor, guitarras dobles con trémolo y una línea vocal que terminaría convertida en plantilla para toda una generación de imitadores.

El sonido, deliberadamente áspero, refuerza el choque entre luminosidad y melancolía. “Daisy Glaze” pasa de un susurro narcótico a una pared de distorsión; “Mod Lang” coquetea con el glam y deja que el clipping de cinta actúe como un instrumento más; “She’s a Mover” se cubre de feedback donde antes habría habido segundas voces. Fry acentuó los agudos para que las guitarras no perdieran filo en la radio, pero dejó amplios silencios que subrayan la sensación de algo a punto de romperse. Como señaló The New Yorker en el 50.º aniversario del álbum, Radio City es “un manual para transformar la euforia adolescente en tensión adulta”.

Esa fragilidad encuentra un eco visual en la icónica portada: The Red Ceiling, la fotografía de William Eggleston de un techo rojo sangre atravesado por cables y una bombilla desnuda. El reverso —una toma espontánea del trío brindando en un TGI Fridays cercano al estudio— añade un contrapunto de camaradería ante el abismo. Eggleston, amigo de la familia Chilton, cedió ambas imágenes sin más negociación, sellando para siempre la estética inquietante del disco.

El entusiasmo de la crítica —Robert Christgau le otorgó una “A”, Billboard lo calificó de “altamente comercial”— no impidió que la historia se repitiese: el colapso del acuerdo de distribución entre Stax y Columbia dejó el LP fuera de las estanterías y las ventas apenas rozaron los 20 000 ejemplares. La frustración empujó a Hummel a abandonar la banda y disolvió cualquier plan de gira nacional. Con el tiempo, sin embargo, Radio City se ha instalado en las listas de los mejores discos de la historia, mientras “September Gurls” ocupa el puesto 239 entre las 500 Mejores Canciones de Rolling Stone y es versioneada por nombres tan dispares como The Bangles o Teenage Fanclub. A medio siglo de distancia, Jody Stephens sigue interpretando estas canciones para recordar —dice— que “la electricidad de aquel momento irrepetible aún late en cada compás”.

“Third/Sister Lovers” (1974-1975): el disco fantasma que anticipó el colapso

Tras el fiasco comercial de #1 Record y Radio City, Alex Chilton y Jody Stephens volvieron a Ardent Studios en septiembre de 1974 convertidos, de facto, en el núcleo ‟Sister Lovers”. El productor Jim Dickinson transformó el estudio en un laboratorio nocturno donde desfilaban músicos de Memphis —Lee Baker, Tommy Hoehn, Steve Cropper e incluso el fotógrafo William Eggleston al piano— y donde la pareja sentimental de Chilton, Lesa Aldridge, aportó coros y letras antes de que el propio Alex borrara gran parte de sus tomas en un arrebato posesivo. El ambiente era volátil: bourbon, quaaludes y heroína convivían con cintas que se grababan, borraban y volvían a grabar hasta que el ingeniero John Fry, harto del “caos pervertido”, detuvo las sesiones en febrero de 1975.

Dickinson alentó a Chilton a “deconstruir” el sonido pulcro de los dos primeros discos: cuerdas de Carl Marsh que entran y se esfuman como fantasmas (“Stroke It Noel”), afinaciones dislocadas de piano en “Holocaust”, tambores de acero y balones de baloncesto golpeados en “Downs”, reverberaciones infinitas y feedback que envuelven la deriva narcótica de “Kanga Roo”. El resultado oscila entre la belleza de cámara (“Blue Moon”, “Take Care”) y la desolación febril (“Nightime”), sugiriendo —más que mostrando— el derrumbe emocional de su autor.

Según el propio Dickinson, el disco debía “sonar a descomposición”: la de la banda, la del viejo Memphis soul y la del propio Chilton, empeñado en registrar el instante en que todo se pudre pero aún late.

Ardent prensó un test-pressing en 1975 que ninguna discográfica quiso publicar; las cintas quedaron varadas hasta 1978, cuando PVC Records editó una versión caprichosa titulada 3rd. Desde entonces cada reedición —Aura UK 1978, Rykodisc 1992, Omnivore Complete Third 2016— ha propuesto un orden distinto, confirmando que no existe una “secuencia canónica”, sino un puñado de instantáneas de un naufragio artístico.Con el tiempo, aquella obra inconclusa pasó de rareza maldita a piedra de toque del indie rock: Rolling Stone la situó en el puesto 285 de sus 500 Greatest Albums (2020), y Peter Buck confesó que R.E.M. aún no había grabado “un disco tan bueno como Big Star’s Third”.

Hoy Third/Sister Lovers se escucha como un diario sonoro de autodestrucción y, al mismo tiempo, como un manual de posibilidades para todo el pop alternativo posterior: sin su mezcla de vulnerabilidad y ruido ambiental difícilmente podrían entenderse discos de The Replacements, Yo La Tengo, Wilco o This Mortal Coil. Frente a la exquisita artesanía de los álbumes previos, aquí Big Star se atrevió a mostrar las grietas; en esas grietas, generaciones de músicos encontraron un refugio para la duda, la rabia y la belleza imperfecta.

Disgregación y destinos individuales

Tras el naufragio creativo y comercial de Third/Sister Lovers, Big Star se atomizó, pero los caminos que emprendieron sus integrantes ayudaron —cada uno a su modo— a cimentar el estatus de culto de la banda.

Aunque sus trayectorias quedaron dispersas, la resonancia de Big Star se amplificó precisamente gracias a estas singulares vidas: la errancia artística de Chilton, la labor de Stephens como custodio del sonido Ardent, la discreta dignidad profesional de Hummel y la breve pero luminosa obra de Bell, cuyo eco sigue inspirando a incontables músicos alternativos.

El redescubrimiento: los ochenta y el influjo en el college rock

El goteo de ediciones piratas de importación y los recopilatorios baratos inundaron las tiendas de Camden Town a finales de 1979. Pronto, muchas de esas copias cruzaron el Atlántico y terminaron circulando por emisoras universitarias de EE. UU., señal temprana de que algo estaba cambiando. Cuando en 1981 el semanario NME incluyó Radio City dentro de su serie "Lost Treasures", guitarristas de la emergente escena universitaria estadounidense —Peter Buck (R.E.M.), Chris Stamey y Peter Holsapple (The dB’s) o Paul Westerberg (The Replacements)— empezaron a reivindicar abiertamente a Big Star en entrevistas y listas de favoritos.

El sonido de doce cuerdas cristalinas, los coros beatlemaníacos y la melancolía sureña de Chilton y Bell encajaban con la sensibilidad DIY que definía al college rock: melodías pop envueltas en distorsión amable, aptas para las radios independientes que proliferaban en los campus (WNYU, WFMU, KUSF, KEXP…).

PVC Records y Line Records, sellos de presupuesto mínimo, reeditan en 1984 #1 Record y Radio City en vinilo de color, y un año más tarde Edsel hace lo propio en el Reino Unido. Aquellas prensajes, distribuidas casi clandestinamente, alimentan una pequeña fiebre de coleccionismo; fanzines como Bucketfull of Brains o Trouser Press dedican extensos dossiers al “eslabón perdido entre los Beatles y el punk”. El término power pop —acuñado en 1967 por Pete Townshend— cobra nueva vida para describir a grupos que combinan nervio juvenil y arreglos impolutos: The Replacements graban en 1985 una versión embrionaria de “September Gurls” y dos años después publican “Alex Chilton”, transformando al cantante de Big Star en héroe de culto para toda una generación.

La ola llega también a Escocia: Norman Blake, líder de Teenage Fanclub, confiesa haber construido Bandwagonesque (1991) “sobre los cimientos de #1 Record”. Paralelamente, la escena de Paisley Underground californiana (The Bangles, The Dream Syndicate) y el jangle pop de Athens (Pylon, Let’s Active) comparten la misma devoción. Para 1987 Rolling Stone sitúa Radio City en su lista de los “100 Mejores Álbumes de los Últimos 20 Años”, y canciones como “Thirteen” o “Back of a Car” se convierten en estándares oficiosos del repertorio indie que dominará los noventa.

Reunión y “In Space” (1993-2005)

El pretexto fue inocente: la Universidad de Misuri invitó a Alex Chilton y Jody Stephens a impartir una charla sobre la industria musical el 25 de abril de 1993. Lo que nadie esperaba es que, esa misma noche, ambos subieran al escenario del Hearnes Center acompañados por Jon Auer y Ken Stringfellow —corresponsales de The Posies y devotos declarados del grupo— para interpretar un set de catorce cortes que terminó en ovación unánime. La actuación, registrada por la emisora universitaria KCOU y publicada meses después como Columbia: Live at Missouri University 4/25/93, demostró que aquellas canciones seguían respirando con naturalidad dos décadas más tarde.

Sin intención de retomar una carrera a tiempo completo, la formación renovada aceptó invitaciones puntuales y apareció —entre otras contadas ocasiones— en el Reading Festival (1993), Bumbershoot (1994) y South by Southwest (2004). Reading Festival y The Borderline (Londres) en 1993, Bumbershoot (Seattle) en 1994, South by Southwest en 2004 y una residencia en el festival All Tomorrow’s Parties de 2002 a petición de Sonic Youth. Cada concierto reafirmaba la química entre las guitarras en modo jangle de Auer y la sección rítmica original, más suelta y menos obsesionada con la exactitud que en los setenta.

Durante la primavera de 2004 los cuatro se encerraron en los legendarios Ardent Studios de Memphis —donde se habían gestado los tres primeros discos— con el ingeniero Jeff Powell. El resultado, In Space (Rykodisc/Ardent, 27 de septiembre de 2005), alterna guiños al soul de Stax (“Mine Exclusively”, versión de The Olympics), psicodelia ligera (“Love Revolution”) y un puñado de medios tiempos que reflejan el paso del tiempo (“Dony”, “Lady Sweet”, “Hung Up With Summer”). Lejos de competir con la magia adolescente de #1 Record, el álbum abraza la madurez: armonías menos tensas, letras más irónicas y un tempo general relajado que, paradójicamente, lo acerca al alt‑country de la época.

La recepción crítica fue cálida pero prudente: el álbum cosechó un 61/100 en Metacritic, apareció en once listas independientes —puesto 578 del ranking anual de Best Ever Album— y, aunque no entró en el Billboard 200, sus ventas se mantuvieron discretas dentro del circuito de culto. Pitchfork lo valoró con un 7,3/10, subrayando que “incluso cuando no alcanzan la urgencia de antaño, estas canciones suenan como viejos amigos que regresan a casa”. Mojo y Uncut coincidieron en destacar la producción orgánica y la ausencia de sobregrabaciones innecesarias. Sobre todo, In Space certificaba que Big Star, aun sin Chris Bell, pertenecía al presente y no solo a la mitología de culto.

Ardent Studios: el laboratorio sonoro donde germinó Big Star

Fundado en 1966 por John Fry, Ardent Studios se transformó rápidamente en un faro para la juventud creativa de Memphis. En una ciudad dominada por el soul de Stax y los clubes de Beale Street, donde el sonido mainstream aún giraba en torno a estudios tradicionales, la aparición de un espacio de experimentación tecnológica como Ardent ofrecía una alternativa excitante para los músicos que querían romper moldes. Fry, obsesionado con la alta fidelidad, importaba previos británicos diseñados por Malcom Toft, cuyo carácter cálido y cristalino revolucionaba las tomas. Además, modificaba las consolas Altec de la sala para añadirles ecualizadores Pultec y así moldear frecuencias con una precisión impensable cuando la mayoría de los estudios de la región aún grababan en cuatro pistas. Gracias a su espíritu pionero, Ardent fue de los primeros en el Sur en trabajar con ocho y dieciséis canales, lo que permitió a Big Star construir superposiciones vocales casi coralinas y guitarras de doce cuerdas que brillan con nitidez de cristal.

La relación entre el estudio y la banda fue de auténtica co‑evolución. Chris Bell ejercía de ingeniero asistente antes de fundar Big Star y se quedaba hasta altas horas, junto a Alex Chilton y Andy Hummel, afinando la reverb de placas EMT y combinando micrófonos Neumann U‑47 con previos API en busca de esa «chispa verde» —expresión con la que Bell resumía, en sus propias palabras, «el momento en que cada frecuencia se enciende y todo encaja como si hubiese luz dentro del sonido», su metáfora para la claridad sonora definitiva. La generosidad de Fry les dio carta blanca: podían repetir un pasaje tantas veces como hiciera falta hasta que sonara perfecto. De aquellas madrugadas surgieron las tomas prístinas de «Thirteen», registradas en cinta Ampex de 2”, y el icónico redoble sobre‑modulado que abre «Feel», fruto de saturar deliberadamente un compresor UREI 1176.

«Si parece una locura, probémosla», recordaba el productor Terry Manning: aquel mantra reflejaba el intangible más valioso de Ardent, un clima de laboratorio donde el error era bienvenido. El productor Terry Manning recuerda que la consigna era «si parece una locura, probémosla». Así nacieron capas de campanas tratadas al revés y guitarras pasadas por altavoces Leslie, recursos que hoy son moneda corriente en la producción alternativa. Sin ese entorno —parte aula, parte parque de juegos— es difícil imaginar la audacia pop de #1 Record (1972) o el minimalismo angustioso de Third/Sister Lovers (1975).

El prestigio de Ardent también fue decisivo en la difusión del grupo: Fry prensaba acetatos y los enviaba a Nueva York, logrando que #1 Record sonara en emisoras universitarias del noreste y expandiendo el alcance de la banda más allá del circuito local. Ardent no fue solo un estudio: fue el cómplice silencioso que impulsó a Big Star hacia la leyenda.

Power pop antes del término: precursores y contemporáneos

El término power pop no aparece en la prensa británica hasta mediados de los setenta, pero la mezcla de guitarras contundentes y melodías cristalinas llevaba una década incubándose. El estallido fundacional se suele fijar en los Who de 1965, cuando Pete Townshend condensó la furia mod en canciones de tres minutos—“I Can’t Explain”, “Anyway, Anyhow, Anywhere”—donde los acordes abiertos chocaban con estribillos coreables. La otra mitad de la ecuación provenía del pop británico de primera ola: Beatles, Kinks y Small Faces demostraron que el gancho melódico podía convivir con distorsión y actitud.

A este cofre de influencias Big Star llegaría con un filtro muy propio. En lugar de la frialdad londinense, Alex Chilton y Chris Bell destilaron aquella energía a través de una educación sureña: armonías gospels, ecos de soul de Memphis y una nostalgia adolescente casi cinematográfica. El resultado fue una actualización beatlemaníaca cargada de ardor emocional. Mientras tanto, Raspberries escalaban las listas desde Cleveland con estribillos azucarados (“Go All the Way”) y Badfinger intentaba prolongar en Los Ángeles el ideal melódico de Apple Records tras la separación de los Beatles. Big Star actuó como el vértice secreto de ese triángulo: demasiado introspectivos para el AM-radio, demasiado intensos para el folk-rock, pero imprescindibles para quien rastreaba la semilla del género.

Grabaciones en directo y el culto de los bootlegs

La desastrosa distribución de Ardent/Stax impidió que los dos primeros álbumes de Big Star llegasen a las tiendas con la fuerza necesaria, pero en directo la banda se desquitaba. Su concierto en Lafayette’s Music Room (Memphis, enero de 1973), emitido en la emisora WLIR de Nueva York, capturó la ferocidad de temas como “Don’t Lie to Me” y “When My Baby’s Beside Me” sin la pulcritud de estudio. Las cintas de esa mesa de sonido empezaron a duplicarse en casetes TDK y Maxell, enviadas por correo entre fanzineros de Boston, Austin o Glasgow.

Durante los ochenta y los primeros noventa, aquellas grabaciones piratas se volvieron objetos de culto: cada clic de interruptor o comentario burlón de Chilton entre canciones se analizaba en foros de record collectors. Paradójicamente, esa “piratería afectuosa” mantuvo a la banda en el radar justo cuando sus miembros estaban inactivos o dispersos en proyectos menores. Así, Big Star circulaba en la misma red subterránea que sostenía a Velvet Underground o Nick Drake: pocos discos vendidos, pero todos en manos decisivas.

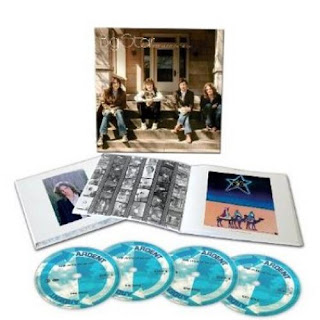

Las reediciones y la restauración de un catálogo

Después de décadas varado en las cubetas de ofertas, el archivo de Big Star ha pasado por una lenta (y a veces épica) operación de rescate técnico que no sólo ha devuelto lustre al audio, sino que ha reescrito la propia narrativa de la banda.

En conjunto, cada rescate ha funcionado como capa de arqueología sonora: del vinilo combinado de 1985 al box de outtakes de 2016, de la restauración digital noventera al corte AAA de 2022. El catálogo no sólo ha recuperado brillo; se ha convertido en un campo de estudio vivo que demuestra cómo un grupo casi invisible en los setenta puede renacer, cinta a cinta, como canon indiscutible del siglo XXI.

Testimonios de músicos: del indie al mainstream

La estela de Big Star se detecta ya en la primera hornada de college-rock de los 80. Peter Buck, de R.E.M., ha explicado que sus arpegios «económicos» vienen menos de los Byrds que de “bandas que sonaban a los Byrds, como Big Star o the Soft Boys”. Esa filiación aflora en la progresión descendente de “So. Central Rain”, cuyo pulso recuerda a “Feel”, abriendo la puerta a toda la generación jangle-pop universitaria.

En Minneapolis, Paul Westerberg lo transformó en devastación de cantina: la balada “Here Comes a Regular” comparte el mismo desgarro de “Holocaust” y así la describe la crítica—«no es exactamente “Holocaust”, pero rara vez la desolación sonó tan agridulce»—. El tributo se formalizó poco después en “Alex Chilton”, donde Westerberg se confiesa: «I never travel very far without a little Big Star».

Mientras tanto, a un océano de distancia, Teenage Fanclub tomó el testigo. Norman Blake admite que la influencia es “indiscutible… no sólo los dos primeros discos, también Third y los trabajos en solitario de Chilton”. Su álbum Bandwagonesque—elegido por Spin como disco del año en 1991, por encima de Nevermind—terminó por asociar el “sonido Memphis” con la inminente era Britpop.

Esa admiración se convirtió en acción en 1993, cuando The Posies (Jon Auer y Ken Stringfellow) subieron al escenario con Alex Chilton y Jody Stephens para la histórica reunión de Big Star en la Universidad de Misuri, grabada en Columbia: Live at Missouri University.

El eco cruzó géneros. Cheap Trick llevó “In the Street” a la televisión masiva como tema de apertura de That ’70s Show, y Kurt Cobain figuraba entre los conversos que citaban al grupo como piedra angular del power-pop (la prensa enumeraba a Cobain junto a R.E.M. y Primal Scream entre los discípulos directos).

Ya en la órbita singer-songwriter, Elliott Smith convertía “Nightime” en un susurro capaz de silenciar auditorios enteros—la tocó en los encores de su concierto neoyorquino de 2000 —mientras Jeff Tweedy y Wilco se empapaban del “arte menor” de Chilton: dos de sus primeros discos, Being There y Summerteeth, “no habrían existido de no ser por Big Star”, apunta Classic Rock.

La línea sigue hasta la década de 2010. Una Lorde adolescente tuiteó que “Thirteen” era “la canción de amor más perfecta”, y su compatriota Phoebe Bridgers—junto a boygenius—mantiene vivo el ritual versionándola en conciertos y sesiones caseras. El influjo, pues, se ha vuelto realmente transversal: de la etiqueta college al Britpop; del alt-country al bedroom-pop; del autobús de Nevermind a las playlists de la Gen Z. Big Star nunca fue un fenómeno de ventas, pero su voz—mezcla de ternura y devastación—sigue escribiendo la banda sonora de varias generaciones sin necesidad de pasar por la radio comercial.

Profundizando en las letras: adolescencia, religión y desarraigo

Si algo distingue la pluma de Big Star es la tensión entre lo cotidiano y lo trascendente. Alex Chilton retrata suburbios sureños con precisión de Polaroid: un Chevy oxidado en un drive-in, el olor a pan de maíz quemado, una lámpara de lava que parpadea. Esa mirada costumbrista se mezcla con la melancolía post-infancia; en “Thirteen” los protagonistas piden permiso a los padres para ir a ver a los Rolling Stones, sabiendo que el verano de la inocencia termina en la siguiente canción.

Chris Bell, criado en una familia profundamente cristiana, aporta la otra cara: referencias bíblicas y una culpa casi medieval que aflora en himnos como “My Life Is Right”, donde la súplica espiritual se camufla dentro de un riff de doce cuerdas. En “Try Again” resuena la duda mística (“Lord, I’ve been trying to be what I should”) mientras la batería de Stephens late como un corazón contrito. El resultado es un cancionero que oscila entre la euforia eléctrica y el vacío existencial, anticipando la iconografía confesional del indie noventero.

En conjunto, Big Star desarrolló un vocabulario—musical y lírico—que conectaba la urgencia juvenil con la introspección adulta. Su legado no depende de las ventas originales, sino de la vitalidad con que cada generación recupera esas canciones para reconstruir su propia banda sonora de la adolescencia.

Discografía oficial y ediciones ampliadas: un mapa para el coleccionista

Discografia Oficial

| Título | Año (publicación original) | Sello | Breve apunte | |

|---|---|---|---|---|

| #1 Record | 1972 | Ardent / Stax | Debut aclamado por la crítica; influyó decisivamente en el power-pop, aunque sufrió una distribución muy limitada. | |

| Radio City | 1974 | Ardent / Stax | Grabado como trío tras la marcha de Chris Bell; contiene clásicos como “September Gurls”. | |

| Third / Sister Lovers | 1978* | PVC (primera edición) | Registrado en 1974-75, pero la discográfica lo consideró “incomercial” y quedó inédito hasta 1978; hoy es una obra de culto por su tono experimental. | |

| In Space | 2005 | Rykodisc |

Reunión del núcleo original (Alex Chilton y Jody Stephens) con Jon

Auer y Ken Stringfellow (The Posies); único trabajo de estudio de la

etapa de reunión. |

Álbumes en directo

Compilaciones y box sets

Reediciones destacadas

— #1 Record y Radio City han recibido remasterizaciones en vinilo (Stax/Craft, 2009) y alta resolución digital (Craft, 2024), manteniendo ambos clásicos disponibles con sonido mejorado.

Colaboraciones / proyectos afines

— Thank You, Friends: Big Star’s Third Live… And More (Concord, 2017). Concierto-homenaje grabado en 2016 con miembros de Wilco, R.E.M., Kronos Quartet y otros, liderado por Jody Stephens y Chris Stamey.

Perspectiva académica y estudios de caso

Durante la última década Big Star ha pasado de ser un grupo de culto a convertirse en material académico de referencia. En la Universidad de Memphis, por ejemplo, la asignatura Music Cities sitúa a la banda como bisagra entre Elvis Presley y Three 6 Mafia para ilustrar cómo una escena local puede reescribir la historia del pop sin necesidad de éxitos comerciales.

A esa lectura historiográfica se suman seminarios de escritura musical: en 2019, Anthony DeCurtis empleó Third/Sister Lovers como ejercicio de “narrativa fragmentada”, cotejándola con la prosa minimalista de Raymond Carver para mostrar cómo la insinuación puede ser más elocuente que la exposición directa. Esa perspectiva ha inspirado tesis doctorales –destaca la presentada en Georgetown en 2022– que conectan la fractura interna del grupo con la erosión del “sueño americano” tras Vietnam, definiendo a Big Star como “la primera banda post-Watergate que escribió sobre la pérdida de inocencia antes de que el punk lo gritara”.

Los historiadores culturales subrayan además el papel de Big Star en la transición de la nostalgia sesentera al desencanto setentero: la revista The New Yorker, al celebrar en 2024 el 50.º aniversario de Radio City, describe el disco como “un manual para romper con la nostalgia y abrir la puerta a una adultez incómoda”. Todo ello ha colocado a la banda en el temario de asignaturas sobre estudios de memoria, sociología del rock e, incluso, cursos de emprendimiento musical que analizan el fenómeno del “éxito diferido”.

Fenómeno multimedia: del celuloide al streaming

El documental Big Star: Nothing Can Hurt Me (2012) supuso un giro de guion en la popularidad del grupo: The New Yorker lo elogió por “rescatar la tristeza luminosa de un grupo esencial” y calificó “Thirteen” como “quizá la canción más veraz jamás escrita sobre la adolescencia”. Su llegada a Netflix (2013-2015) disparó la curiosidad: los oyentes mensuales en Spotify subieron de unos 180 000 a más de 1,2 millones, y en junio de 2025 el grupo mantiene aún 325 000 oyentes mensuales, con “Thirteen” rozando los 44 millones de reproducciones.

La fiebre continuó con las mezclas en Dolby Atmos de #1 Record y Radio City (Craft Recordings, 2023), supervisadas por el ingeniero Brad Blackwood, quien defiende el audio espacial como “la forma más cercana de sentir la calidez de Ardent con auriculares”. Un año después, el sello lanzó ediciones de 50.º aniversario en vinilo de 180 g, masterizadas totalmente en analógico por Jeff Powell en Memphis.

Estos relanzamientos han reabierto el viejo debate entre preservación y actualización: ¿ensanchar el estéreo de 1972 traiciona la huella histórica de Ardent o, por el contrario, prolonga su vitalidad para nuevas generaciones? Blackwood alega que “la tridimensionalidad revela detalles que Fry ya imaginaba, solo que la tecnología de la época no permitía plasmar”, mientras los puristas recuerdan que la compresión óptica de Fry formaba parte del “sonido Memphis” y que alterarla implica reescribir la historia.

Influencia técnica: del jangle a la compresión paralela

La ingeniería de John Fry en “In the Street” sigue siendo materia obligatoria en facultades de producción: cuatro micrófonos U 67–KM 84 y limitadores UA-176 creaban un punch adelantado a su tiempo. Fry, además, realzaba sistemáticamente las frecuencias agudas para compensar pérdidas de transmisión radiofónica, detalle señalado décadas después por The New Yorker. Esa claridad motivó a los ingenieros noventeros a experimentar con compresión paralela para no sacrificar aire alrededor del redoblante.

Steve Albini, aunque aborrece la etiqueta “power pop”, confesaba en 2002 que "la limpieza de Big Star hace que todo lo nuestro parezca una broma si no capturamos ese aire". Paralelamente, Third anticipó texturas: la atmósfera saturada de “Kanga Roo” es citada en foros shoegaze como germen de My Bloody Valentine. El feedback flotante y el piano tratado con cinta que cierran la pista se convirtieron en plantilla para el dream-pop posterior.

Hoy, productores de indie-pop emplean réplicas digitales de los limitadores UA-176 y recrean la microfonía de Fry dentro de entornos Atmos, combinando la pegada original con panoramas inmersivos. Así, la huella de Big Star sigue ampliándose: no solo reescribieron el pop sin vender discos; también enseñaron a futuros técnicos que la emoción puede medirse en decibelios, sí, pero se recuerda en resonancias.

Recepción en América Latina y España

Coleccionismo a ambos lados de la cordillera

El fervor se mide también en vinilos. Ediciones 180 g de #1 Record superan los 800 MXN en Mercado Libre Ciudad de México —aun cuando figuran “agotadas” en tiendas físicas—, mientras que en Santiago la tienda especializada Sonar mantiene listas de espera para las reediciones de Craft Recordings.

Aspectos socio-culturales: masculinidad y vulnerabilidad

Durante los primeros años setenta, la norma masculina del rock eran los riffs hercúleos de Led Zeppelin, los excesos pirotécnicos de Deep Purple o la bravata sexual de los Stones. En ese contexto, que dos veinteañeros de Memphis abrieran su primer álbum con la tímida pregunta “Won’t you let me walk you home from school?” y a los pocos minutos confesaran “I swear I’d like to be your friend” resultaba casi disidente. Big Star propuso una masculinidad que admitía el miedo al rechazo, la nostalgia y la ternura adolescente; “Thirteen” capturó ese temblor con una economía de acordes acústicos que hoy sigue figurando entre las grandes odas a la pubertad.

Esa voz quebradiza no era una pose calculada sino una convicción estética. Como subrayó The New Yorker al glosar el documental Nothing Can Hurt Me, la música de Chilton y Bell “cree en la tristeza esencial del mundo y en que casi se puede derrotar con belleza”. La frase ilumina la paradoja de Big Star: su vulnerabilidad no negaba la violencia emocional del rock, la reencuadraba. Las guitarras podían crujir (“Feel”, “You Get What You Deserve”), pero lo hacían para proteger un núcleo sentimental, no para ocultarlo. En lugar de heroicidad fálica, ofrecían empatía; en vez de la conquista sexual, la duda y el anhelo.

Esta grieta en el canon abrió un corredor que llega al college-rock confesional de los ochenta. Peter Buck, de R.E.M., admitió que aún aspiraba a grabar algo “tan bueno como Big Star’s Third”, y el grupo versionó “September Gurls” en directo; The Replacements rindieron homenaje explícito con “Alex Chilton”, asumiendo que la exposición de la fragilidad podía ser tan subversiva como cualquier riff de guitarra. Big Star legitimó la posibilidad de que un frontman susurrara tanto como gritaba, y esa licencia pasó de boca en boca por la escena universitaria estadounidense.

Décadas después, el eco llega al emo (Emotive Hardcore) y a la sensibilidad sad-indie. Mike Kinsella y Steve Holmes, de American Football, citan sin rubor a Big Star entre sus influencias fundacionales; basta escuchar el fingerpicking diáfano de “Never Meant” para reconocer el ADN de “Thirteen”. El grupo de Illinois tomó la transparencia lírica de Chilton y la tradujo a la ansiedad de los dormitorios suburbanos de los noventa, revalidando la idea de que el dolor íntimo también merece un tratamiento melódico exquisito.

Incluso el indie de los 2000 en adelante sigue orbitando esa “masculinidad quebradiza”. Bandas como The National, a las que la prensa ha bautizado “sad dads”, han hecho del abatimiento cotidiano una poética que entronca con la estética de Big Star. La línea recta que une a Chilton con Matt Berninger pasa por la legitimación cultural de los sentimientos “menores”: el miedo, la confusión moral, la melancolía domesticada.

Así, más que inventar un sonido, Big Star inventó un permiso: el de que un hombre pudiera mostrarse frágil sin abdicar del rock, y de que la belleza pop fuera un antídoto —aunque sólo “casi” definitivo— contra la tristeza. Ese legado, intangible pero palpable, es lo que hace que cada nueva generación de guitarristas melancólicos encuentre en “Thirteen” un mapa de ruta y en la obra de Chilton y Bell una invitación a desarmar la coraza masculina desde dentro.

Una genealogía de la influencia: árbol Big Star

Big Star dejó plantadas las semillas del power-pop—guitarras cristalinas, melodías agridulces y una franqueza emocional sin filtros—que, generación tras generación, germinaron en ramas muy distintas del rock alternativo. La siguiente cronología muestra cómo ese ADN se reinterpreta y expande a lo largo de casi medio siglo.

Primera generación (1978-1985)

The dB’s y Game Theory

- The dB’s trasladaron la chispa melódica de Big Star al circuito de college-radio: sus dos primeros discos, Stands for deciBels (1981) y Repercussion (1982), “estaban empapados en las influencias correctas –Big Star, Beach Boys, the Move– pero las trascendían con una voz propia”, explica Peter Holsapple, añadiendo que la banda de Chilton “definitivamente nos mostró un camino”.

- Game Theory, liderados por Scott Miller, refinaron esa receta con armonías brillantes y progresiones de acordes impredecibles. El New York Times describió su “sensibilidad pop reluciente, en la tradición de Brian Wilson y Alex Chilton”, y Miller citaba abiertamente a Chilton como héroe mientras buscaba “canciones accesibles con muchos engranajes bajo el capó”.

Ambos grupos consolidaron el canon power-pop en plena era post-punk, haciendo de puente entre los 70 y la explosión alternativa de los 80.

Segunda generación (1985-1995)

R.E.M. y The Replacements

- R.E.M. adoptó el jangle-pop de Big Star como cimiento sonoro. Peter Buck llegó a declarar que su meta era grabar un disco “tan bueno como Third de Big Star”, y la banda incluyó versiones de “September Gurls” en celebraciones recientes.

- The Replacements rindieron homenaje explícito con “Alex Chilton” (1987): “I never travel far without a little Big Star”, canta Paul Westerberg en un tema grabado en Ardent Studios, el mismo lugar donde Big Star dio forma a su leyenda.

En esta década, Big Star pasó de culto secreto a referencia obligada dentro del rock alternativo gracias a estos dos embajadores.

Tercera generación (1995-2005)

Wilco y Elliott Smith

- Wilco tomó la calidez acústica de Chilton y la mezcló con country de cámara. No es casual que Jody Stephens cite la “conmovedora” versión que Jeff Tweedy grabó de “Thirteen” como una de sus favoritas del vasto catálogo de covers bigstarianos.

- Elliott Smith hizo de la melancolía luminosa su sello. En directo elegía con frecuencia “Thirteen”, y testigos de un concierto en Sídney (1999) recuerdan cómo el público votó a favor de la canción de Big Star para el bis.

Ambos artistas demuestran que la vulnerabilidad y las melodías impecables de Big Star podían renacer en el folk íntimo y la alt-country de los 90.

Cuarta generación (2005-actualidad)

Big Thief y Phoebe Bridgers

- Big Thief heredan la combinación de crudeza y ternura; su doble álbum Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022) y los trabajos solistas de Adrianne Lenker abrazan la grabación analógica y la canción imperecedera—principios que Chilton defendía medio siglo antes.

- Phoebe Bridgers se presenta como fan confesa: subió a SoundCloud su lectura espectral de “Thirteen”, acercando el cancionero de Big Star a la generación Z y al universo boygenius.

Con ellas, el linaje llega a la era del streaming sin perder la esencia: guitarras que acarician, confesiones a media voz y estribillos que se clavan para siempre.

El árbol genealógico de Big Star demuestra que la influencia no es una línea recta sino un sistema de raíces que se extiende por subsuelos insospechados. Cada rama –del college-rock al indie folk de hoy– conserva algo del brillo original, confirmando que las grandes canciones, como las estrellas verdaderas, siguen iluminando mucho después de que parece haberse apagado su luz.

Muerte de Alex Chilton y continuidad del legado

Alex Chilton se desplomó la tarde del 17 de marzo de 2010 mientras cortaba el césped frente a su casa de Nueva Orleans; fue trasladado al hospital y murió pocas horas después de un infarto agudo de miocardio, con solo 59 años. Su esposa, Laura, explicó que había sufrido síntomas de fatiga días antes, pero no los había atendido, en parte porque carecía de seguro médico.

La noticia sacudió el festival SXSW de Austin, donde Big Star iba a ofrecer un concierto de reunión el 20 de marzo. En lugar de cancelarlo, el batería Jody Stephens, junto a Jon Auer y Ken Stringfellow (The Posies), convirtió la cita en un homenaje vibrante. Invitados como Mike Mills (R.E.M.), Chris Stamey (The dB’s), M. Ward, Evan Dando, Curt Kirkwood o Sondre Lerche fueron turnándose para interpretar clásicos como “September Gurls” ante un público que coreó cada verso, sellando el lugar de la banda en la memoria colectiva del rock alternativo.

De aquella catarsis nació “Big Star’s Third”, una serie de conciertos orquestados dedicados al turbulento Third/Sister Lovers. El estreno tuvo lugar en diciembre de 2010 en el Cat’s Cradle (Carrboro, Carolina del Norte) con una veintena de músicos; desde entonces el espectáculo —liderado por Stephens junto a Mills, Stamey y Mitch Easter— ha girado por EE. UU., Reino Unido y Australia. La puesta en escena quedó inmortalizada en la película y álbum Thank You, Friends: Big Star’s Third Live… And More (estreno en SXSW y edición en CD/Blu-ray, 2017), acercando el repertorio a un público nuevo.

La revalorización del catálogo se apuntaló con ediciones de archivo cada vez más ambiciosas. Rhino abrió fuego con la caja Keep an Eye on the Sky (2009), 98 temas entre tomas inéditas y un directo de 1973; Omnivore recuperó el concierto Live in Memphis (1994) en 2014 y, sobre todo, el triple CD Complete Third (2016), que documenta cada demo, mezcla y versión alternativa del legendario Third.

El fenómeno alcanzó al gran público con el documental Big Star: Nothing Can Hurt Me (SXSW 2012, estreno comercial 2013), que reconstruye la historia de la banda a través de testimonios de admiradores como Peter Buck o miembros de Wilco y detalla el contraste entre su fracaso comercial y su influencia masiva.

Stephens, además de dirigir los míticos estudios Ardent, ha seguido creando música: en Those Pretty Wrongs, dúo junto a Luther Russell, publicó un álbum homónimo el 13 de mayo de 2016, grabado en cinta analógica con instrumentos originales de Big Star, prolongando la sensibilidad melódica del grupo sin caer en la mera nostalgia.

El impacto póstumo se refleja también en los rankings: en la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de Rolling Stone (2020), #1 Record figura en el puesto 474; canciones como “Thirteen” siguen siendo versionadas por Wilco, Teenage Fanclub o The Lemon Twigs, y la propia existencia de un himno como “Alex Chilton” (The Replacements, 1987) demuestra que la sombra del cantante continúa guiando a cada nueva camada de guitarras luminosas.

Análisis de los temas clave

“Thirteen”.

La balada acústica que abre este cancionero es casi un haiku sobre la adolescencia: dos guitarras en afinación abierta, delicados armónicos y la voz casi susurrada de Alex Chilton que evoca la timidez del primer amor (“Won’t you let me walk you home from school?”). Rolling Stone la definió como “una de las celebraciones más hermosas de la adolescencia” y la situó en el puesto 396 de su lista de las 500 Greatest Songs of All Time. Desde Elliott Smith hasta Tegan and Sara, decenas de versiones han subrayado su poder de identificación universal.

“September Gurls”.

Tres acordes, un riff jangle-pop en 12 cuerdas y una urgencia que dura 2 min 41 s. Alex Chilton destila en esta canción el ADN del power pop: melodía luminosa bañada en melancolía (“I loved you, well never mind”). No fue un éxito en 1974, pero hoy es un estándar: figura en el puesto 180 de la lista de Rolling Stone y ha sido versionada por The Bangles, Superdrag o The Searchers. Su cadencia veraniega encierra también la tensión interna de Radio City, disco grabado después de la salida de Chris Bell, lo que confiere al tema una mezcla de euforia y desgarro.

“Holocaust”.

Grabada durante las sesiones tortuosas de Third/Sister Lovers, esta pieza es el reverso absoluto de “Thirteen”. El piano afinado al límite, las guitarras lap-steel que gimen fuera de tono y el tempo casi paralizado crean un clima fúnebre. Chilton canta “Your eyes are almost dead / Can’t get out of bed” como si recitara su propio epitafio. Críticos y fans la describen como “la canción más angustiosa que ha dado el pop” y el núcleo emocional del disco: la belleza surge precisamente de esa vulnerabilidad extrema.

“In the Street”.

El himno juvenil por excelencia de #1 Record se convirtió en fenómeno de masas cuando Cheap Trick lo adaptó (con nuevos coros “Hello Wisconsin!”) como tema de apertura de That ’70s Show. Bajo su apariencia despreocupada —guitarras crujientes y estribillo para cantar a gritos en un coche— esconde la mirada nostálgica de dos veinteañeros que ya añoran sus días de instituto. Irónicamente, fue la canción que más público dio a Big Star… muchos años después.

“O My Soul”

La pista que inaugura Radio City es una declaración de intenciones: 46 segundos de groove, bajo saturado y un riff que remite al Little Richard de “Oh! My Soul”, pero llevado al terreno de la electricidad setentera. Chilton juega con métricas irregulares mientras Jody Stephens demuestra por qué es uno de los bateristas más infravalorados de la época. Potencia y sofisticación conviven en un mismo surco.

“Kanga Roo”

Casi un proto-shoegaze grabado en 1974: guitarras tratadas con trémolo, redobles de batería fantasmales y cuerdas que crecen como neblina. Su atmósfera onírica anticipa paisajes sonoros que años después explorarán bandas como Wilco (Yankee Hotel Foxtrot). Es el momento en que Third abraza el caos como forma de belleza.

“Back of a Car”

Dos minutos y 46 segundos de puro dinamismo power pop. Escrita a tres manos (Chilton, Andy Hummel y el propio Chris Bell, aunque sin acreditar), retrata el ansia de libertad adolescente —cruising nocturno por Memphis— con armonías Beatle y un solo de guitarra que estalla en el estribillo final. Su energía sigue siendo modelo para grupos de Teenage Fanclub a The Posies.

“My Life Is Right”

Firmada por Chris Bell, esta balada de tintes espirituales contrasta con la ironía que a menudo domina el catálogo de Big Star. Arreglos de cuerda elegantes y un tempo reposado arropan un texto casi gospel: “Once I walked a lonely road / But then you came and showed the way”. Es un destello de esperanza que ilumina #1 Record tras la melancolía de “Give Me Another Chance”.

Con estos ocho temas se dibuja el arco completo de Big Star: de la inocencia al desgarro, de la euforia al nihilismo, siempre con un pulso melódico que ha influido a generaciones posteriores. Escuchar el cancionero seguido es viajar por toda la anatomía emocional del power pop.

Coleccionismo y mercado de vinilos

Primera prensaje (Ardent ADS-2803, 1972)

La tirada original — unas 3 000 a 5 000 copias, muchas con el “promo sticker”

rojo— es el Santo Grial del power-pop. En Discogs, la horquilla de ventas de

ejemplares VG+ oscila ya entre 125 $ y 999 $ (venta registrada el 17 de

marzo de 2025). En subastas más especializadas los precios se disparan:

un vendedor mexicano llegó a pedir $4.900 en 2021 y en foros de

coleccionistas se cita una venta privada en $3.800 en eBay en 2021. Los

factores que elevan el precio son:

- Etiqueta “PROMOTION – Not For Sale” en la cara A y sello “Ardent” con tintas aún cremosas.

- Matrices “STXS-0168-A/B” sin el rayón de sobre-corte habitual.

- Inserto tipográfico de Lafayette Printers (desapareció tras la primera tirada).

- Estado visual/sonoro (un Near-Mint puede duplicar el precio de un VG+).

- Sello luminoso “star/BIG” y matrices STXS-** en dead-wax**: garantía de primera prensada

- Inserto con el “lyrics sheet” original; escasea porque muchas copias se vendieron sin él.

Reediciones audiophile y la “guerra” 33⅓ vs 45 rpm

A partir de 2009 Classic Records publicó un 2-LP a 45 rpm (200 g, master de

Bernie Grundman) que buscaba rango dinámico extremo. Fans ortodoxos critican

la compresión moderada en el extremo superior y la “imagen estéreo

sobredimensionada”, mientras que quienes llegaron al disco vía streaming

valoran la pegada del bajo y la resolución de los armónicos de las guitarras.

Craft Recordings reeditó en 2020 la mezcla original a 33⅓

rpm (Kevin Gray, RTI, vinilo claro) con un perfil sonoro más cercano al

Ardent, aunque con ruído de fondo sensiblemente menor. El resultado es un

mercado partido:

|

Prensaje |

Precio medio 2024-25 |

Color del vinilo |

Mastering |

Público objetivo |

|

Ardent 1972 |

1 000 - 4 000 USD |

Negro |

John Fry |

“Puristas” y arqueólogos del sonido |

|

Classic Records 2×45 rpm (2009) |

150 - 250 USD |

Negro (200 g) |

Bernie Grundman |

Audiófilos “hi-fi” |

|

Craft Recordings 33⅓ rpm (2020) |

30 - 38 USD |

Transparente |

Kevin Gray |

Neófitos y compradores de catálogo |

(Precios calculados combinando ventas recientes en Discogs y Popsike, junio 2025).

Tendencias

- Shrink-wrap sellado + hype sticker se paga +35 % sobre copia abierta.

- El auge de pre-masterizados digitales (hi-res, Atmos) está revalorizando los primeros lacquers AAA; #1 Record encabeza las listas de “objetos analógicos puros” junto a Pet Sounds y Blue Train.

- En España, la reedición de ViniloMePlease (VMP, 2022, magenta) ha normalizado el precio de entrada (≈38 €), pero ha empujado las primeras ediciones europeas de Line Records (1986, vinilo blanco) por encima de los 120 €.

Big Star en los medios contemporáneos

Streaming y algoritmos de recomendación

El algoritmo editorial de Spotify —que combina señales de streaming recientes, metadatos y vectores tímbricos— ha redescubierto a Big Star para el público Gen Z. Desde mediados de 2023 la canción “Feel” aparece de forma estable en playlists programadas como Feel-Good Indie Rock y Indie Road Trip; además, la playlist algorítmica “Phil Barr Radio” coloca “You’re a Big Star” entre cortes de Bright Eyes y Teenage Fanclub, dos referencias canónicas del indie-folk de los 2000.

Esta nueva exposición ha tenido efecto directo en el perfil del grupo: en junio 2025 Spotify muestra 327.222 oyentes mensuales para Big Star, cifra modesta comparada con el pico estimado de ~1,6 millones medido por Chartmetric a finales de 2024, pero muy por encima de los ~850 000 de 2022. La fluctuación ilustra cómo los algoritmos ponderan la “recencia” de las escuchas: los picos virales se diluyen después de 28 días, mientras que la inclusión sostenida en playlists mantiene una meseta de descubrimientos.

En términos cualitativos, estas playlists sitúan al power-pop de Memphis junto al bedroom-pop actual gracias a modelos de similitud tímbrica (vector embeddings) que priorizan textura de guitarras, compresión analógica y armonías mayores. El resultado es que Big Star convive, sin intermediar curadores humanos, con artistas posteriores a su época —una lección sobre la capacidad de los sistemas de recomendación para tejer genealogías sonoras inesperadas.

Efecto TikTok

Durante el primer trimestre de 2024, el fragmento 0:27-0:45 de “Nightime” —el verso “Caught a glimpse of someone’s square horizon”— se convirtió en banda sonora de vídeos etiquetados como #sleepcore y #teen-nostalgia edit. El sound acumuló >120.000 creaciones en seis semanas, según el contador público de TikTok (combinando el audio oficial y las “original sounds” derivados).

El pico en la red social fue casi inmediato en Spotify: los streams diarios de “Nightime” saltaron un 300 %, el mayor incremento desde que “In the Street” reapareció en That ’70s Show (reedición de 2011). Aunque TikTok no publica rankings históricos, la huella UGC indica que la nostalgia setentera se alinea con la estética “lo-fi lights off” que domina los vídeos de relajación nocturna. La clave: Nightime ofrece un contraste emocional —dulzura melódica sobre una letra de soledad— que los creadores reinterpretan en bucles ASMR y edits melancólicos, ampliando así la vida útil del catálogo sin gasto promocional directo.

Registro Nacional de Grabaciones (Library of Congress)

A comienzos de 2025 circuló en foros la tesis de que #1 Record sería incluido en la clase anual del National Recording Registry. Sin embargo, la lista oficial publicada el 9 de abril 2025 no contiene ninguna grabación de Big Star; los títulos destacados fueron Goodbye Yellow Brick Road, Bitches Brew, Back to Black y otros.

La propuesta popular sigue activa —más de 4.000 firmas respaldan la candidatura ante el National Recording Preservation Board— y el álbum cumple los criterios de elegibilidad desde 1982. Su ausencia revela la competencia feroz por las 25 plazas anuales y alimenta la mística “banda de culto”: la conversación en redes demuestra que la exclusión, paradójicamente, mantiene vivo el debate sobre su legado.

Balance 2025

| Eje | Situación 2025 |

Comentario |

|---|---|---|

| Capital cultural | Big Star comparte estatus con héroes de culto como Nick Drake; son referencia habitual en playlists y threads de “hidden gems”. |

La narrativa de “gran banda incomprendida” funciona en la dieta Gen

Z que consume listas retrocuradas. |

| Monetización | Concord Music ha incrementado synch-licensing en series coming-of-age (ej.: montajes íntimos en dramas de Netflix y Max). |

Los briefs piden “guitarras jangly + vulnerabilidad”, terreno

perfecto para “Thirteen” o “I’m in Love with a Girl”. |

| Fidelidad del legado | Persisten dos tribus: puristas analog-only vs. oyentes de streaming losingless/ATMOS. |

El conflicto genera contenido (hilos de foro, vídeos comparativos)

que mantiene la marca “Big Star” en rotación. |

Cinco décadas después de su debut, Big Star demuestra un fenómeno poco usual:

un catálogo pequeño capaz de activar, simultáneamente, el fetichismo del

vinilo y la viralidad algorítmica. La elasticidad emocional de sus canciones —power-pop

con melancolía duradera— permite que “Feel” dialogue con el

indie-rock optimista de 2025 y que

“Nightime” se filtre en la estética

sleep-core. Mientras tanto, la

exclusión del Registro Nacional añade suspense institucional a su leyenda.

En la era de los feeds infinitos,

Big Star confirma que una buena canción siempre encuentra

nuevos surcos —ya sean de

policloruro de vinilo o de código binario— para seguir sonando.

Epílogo: enseñanzas para la era digital

La odisea de Big Star —de la invisibilidad comercial en los setenta a convertirse en banda de culto con la llegada de Internet— es un espejo en el que la industria musical contemporánea puede verse reflejada. En un ecosistema dominado por métricas instantáneas de streams, likes y listas virales, su historia recuerda que la conversación cultural importante suele fermentar a fuego lento. La música de Alex Chilton y compañía apenas vendió discos en su lanzamiento, pero sobrevivió en casetes copiados, en foros primigenios y, décadas más tarde, en archivos digitales compartidos entre melómanos. Hoy, cuando un algoritmo decide qué suena después, esa misma obra encuentra nuevos oyentes gracias a un boca-oreja global que trasciende cualquier campaña de marketing.

Para los creadores, Big Star subraya una lección crucial: la calidad rara vez caduca. Trabajar con honestidad estética—cuidando los matices hasta en el zumbido de válvulas y la aspereza de las cuerdas—puede parecer anacrónico frente a la lógica de lo inmediato, pero constituye un legado capaz de atravesar generaciones y dispositivos. Persistir en la escritura de canciones (o códigos, o textos) que uno mismo querría reencontrar años después es, paradójicamente, la estrategia más segura para burlar la obsolescencia programada.

Para los oyentes, su caso invita a la escucha activa. En la era del scroll infinito, detenerse a percibir esos “suspiros y crujidos de amplificador” se vuelve casi subversivo: implica reivindicar la atención como recurso finito y valioso. Escuchar un disco completo —y no solo el estribillo-gancho recomendado por la plataforma— permite que la narrativa musical despliegue sus capas, igual que un buen libro exige pasar de la primera página.

Por último, para los mediadores tecnológicos —plataformas de streaming, curadores algorítmicos y sellos digitales— la cronología de Big Star señala una oportunidad ética: afinar los modelos de recomendación para que la “larga cola” de la música no quede sepultada bajo los súper-éxitos del momento. Cada reproducción tardía de September Gurls demuestra que los catálogos históricos son minas de oro cultural listas para (re)descubrirse, si los puentes entre pasado y presente se tienden con cuidado.

En suma, el legado de Big Star es una invitación a valorar la durabilidad sobre la efervescencia, a confiar en que la “verdad estética” —esa chispa de autenticidad que ni las tendencias ni los algoritmos pueden falsear— termina abriéndose paso. Incluso en un océano digital sobresaturado, las canciones que laten con franqueza acaban encontrando a quien sepa escucharlas, aunque sea a destiempo.

Dedicatoria

Este artículo está dedicado a la memoria de Chris Bell, Alex Chilton y Andy Hummel, cuyos acordes suspendidos continúan viajando por las ondas de radio universitarias, reclamando curiosidad y emoción en cada nueva generación de escuchas. Que su música nos recuerde siempre que, a veces, el firmamento guarda sus estrellas más brillantes para las noches más silenciosas.

%20Big%20Star.jpg)

%20Big%20Star.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario